人口吸い込む限界首都東京、コロナ後へ問われる重い宿題

編集委員・真鍋弘樹

2020/5/13 10:00

https://www.asahi.com/articles/ASN5C41D3N4KULZU00V.html

新型コロナはわずか数カ月で人々の生活を非日常にたたき込んだ。一方、人口変動は10年単位でじわじわとボディーブローのように日本社会の土台をむしばんでいく。感染症と戦っている間も、その時計は決して止まらない。

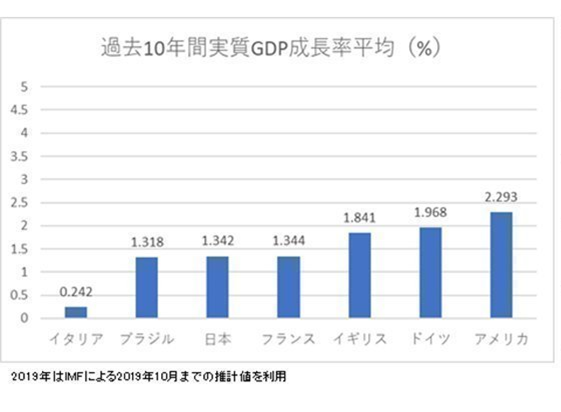

人口減少と少子高齢化は、労働力低減と内需縮小によって経済の停滞をもたらし、社会保障の安定性を損なう。国民国家の持続可能性すら脅かす深刻な事態だ。

政策提言機関の日本創成会議が、全国896自治体を「消滅可能性都市」と名指ししたのは2014年だ。

「消滅」という言葉は国民に衝撃を与え、政府は人口減少対策と東京一極集中是正を目指す「地方創生」政策を進めた。各自治体も国の交付金を得て、地方版の総合戦略を立てた。その大きな目標は「首都への人の流れ」を食い止めることだった。

なぜ、東京への一極集中が人口減少を加速させるのか。首都圏へ移り住むのは若年層が多いが、大都市圏は子どもを生み育てる条件が整わず、出生率が低い。

東京が全国から若者を呼び寄せることで地方の縮減が進み、少子化を加速させる。

東京は人口を吸い込む「ブラックホール」とも形容される。

日本創成会議の提言から6年、東京へ向かう人々の奔流は止まらなかった。18年、19年の東京圏への転入者は転出者を約14万人上回り、国立社会保障・人口問題研究所(社人研)は「戦後第4のピーク」と表現する。

同時に、人口減少のペースは加速した。昨年は鳥取県の人口に近い51万人余りの日本人が消えた。縮む親世代によって、さらに子ども世代が減る「縮小再生産」が始まっている。

地方自治体では「消滅」が絵空事ではなくなっている。共同体が成り立たなくなった地域が現れ、野生動物による獣害が各地で頻発している。インフラの縮小や撤退を前提に地域づくりを考えざるを得ない市町村も珍しくなくなった。

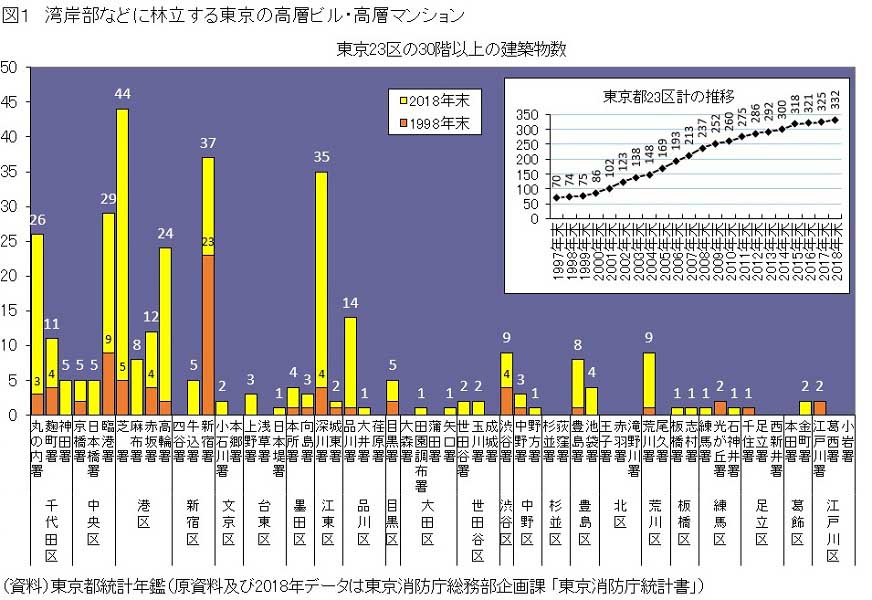

半面、東京に集まった人口は時とともに年を重ね、40年までに65歳以上の高齢者は約400万人に上る。他地域とは比べものにならない高齢者の絶対数の増加は、医療、介護ニーズの窮迫を招き、空前の人手不足が発生するだろう。

新型コロナウイルスの流行は戦時にも例えられる。その非常事態が終わった後、アフターコロナの日本は、未曽有の人口減少と高齢化に直面する。

コロナ禍による経済の停滞は格差を広げ、子を持つ余裕を失う若者世代が増える恐れがある。外出抑制、活動自粛も加わって婚姻率を押し下げるかもしれない。

また、国家間の人の往来はコロナ後も検疫のために絞り込まれる恐れがあり、外国人労働力の導入は以前より難しくなる。日本の人口危機は、コロナによってさらに苛烈(かれつ)さを増す。

だが、この危機をチャンスと捉え、人口問題を捉え直すきっかけにできないだろうか。

ウイルスの流行は人口集中社会の脆弱(ぜいじゃく)性を浮き上がらせ、長時間通勤とは無縁で住居環境が良好な地方の魅力が再発見されている。

情報技術(IT)の発展とテレワークの急速な普及で、ビジネス面でも地方分散が現実味を帯び始めた。これは、首都に過度に集中した人口構造を是正し、国のあり方を再構築する好機だ。

日本の人口が減ることはもう避けられない。人口減少と超高齢化という明瞭な未来に向かって、国と地域をつくり直す覚悟がいま、求められている。

人口減少と少子高齢化は、北朝鮮情勢と並んだ日本の「国難」であり、「乗り越えるため、どうしても今、国民の声を聞かなければならない」と宣言して、安倍晋三首相が衆議院を解散したのは17年9月のことだった。

だが、国難とまで形容したにもかかわらず、この問題への政治の動きは鈍い。

今後数十年、ある程度は縮むことを覚悟した上で、日本の持続可能性をどうやって保つか。これは、アフターコロナに向かって、この国に住むすべての人々が考えなければならない、重い宿題である。

今回のエイジングニッポン企画では、「消えゆく地方」と「老いる首都」に焦点を当てる。同様の問題を抱える諸外国の一歩先を行く「限界先進国」として、新たな道を切り開きたい。(編集委員・真鍋弘樹)

@YouTube

@YouTube

@YouTube

@YouTube

@YouTube

@YouTube

@YouTube

@YouTube

@YouTube

@YouTube