/゙ミヽ、,,___,,/゙ヽ

i ノ 川 `ヽ'

/ ` ・ . ・ i、 初心者発 質問スレッドです。

彡, ミ(_,人_)彡ミ

∩, / ヽ、, ノ スレのルールをよく読んで

丶ニ| '"''''''''"´ ノ みんな仲良く教え合いましょう

∪⌒∪" ̄ ̄∪

初心者質問スレのルール

・回答者のルール 初心者を笑うな。回答者にも同じ時期があったはず。彼らの気持になれ。

真意をうまく聞き出すのも先輩の能力だ。

・質問者のルール 他人にわかりやすい説明を心がけて。ここには「超人エスパー」は居ません。

回答をもらったら「ありがとう」と謝礼せよ。

× 華麗に放置される質問

・自分で努力していない ・「実は...」(後出し説明) ・「回路図をお願いします」(丸投げ)

・「宿題の解答が欲しい」(自分でやれ) ・マルチポスト(複数スレに同質問)

・専門用語や変な省略語の使用 (馬鹿丸出し) ・違法なニオイぷんぷんの質問 (犯罪はダメ)

こんな質問には、回答しません。全力放置されます。

◎ 必ず解答が得られる質問

1) 何がしたいのか、はっきり書いてある質問

2) まず自分でググって調べてあって、 グーグル先生→ http://www.google.co.jp/

3) 回路図や写真がUPされていて、

アップローダ→ http://imgur.com/ http://www.wazamono.jp/img/pc/

4) そして、精一杯の説明がされていて、

5) あなた自身の予想が書いてある、

そんな質問なら必ずレスがあります。

質問者は、質問逃げするな。ちゃんと礼を言って終わりにしろ。

回答者は、仲良くやれ。煽るな、ケンカするな。偉そうにするな。

過去スレ

その148 http://2chb.net/r/denki/1626833004/

それでは、質問どぞ〜

前スレ

初心者質問スレ 149

http://2chb.net/r/denki/1633034767/ いつの間にかスレが埋め立てられたので…

そもそもレギュレーター出力のコンデンサって何のためにあるの?

入力はICのパスコンの役割なんだろうけど

ロードロ品は特性悪いからね

>>1

オツカレチャーン >>2

普通に過渡応答を改善する、要するに安定させるためだが。 セラコン使える117系LDOの在庫が世界中から消え去ってるんだが・・・

コマッタモンダ

4路パイロットスイッチを使っているのですが、

小さく視認性が悪く、後付でパイロットランプを付けようと思っています。

配線を2本追加すれば電圧検知式のパイロットランプでいけると思うのですが、

配線を追加せずになんとかしたいなと思っています。

3路の場所は電流検知式のパイロットランプを使用して追加配線なしでいけましたが、

4路の場合は追加配線なしだと、電流式パイロットランプ2つも使って、

どちらのランプかが点灯している時がONになっているという方法しか思いつかないのですか、

何かいい方法はありませんか?

>>7

場所さえわかればよいのだから、電池でLEDをか細く光らすね

電池は3Vのボタン電池が良いね、1年以上は保んじゃないかな 1年なんて持たないみたいね、CR2032で、赤のLEDを2mA程度で点灯させて1か月持たないようだ

間欠点灯させないとダメのようだ

>>7

なるほど4路パイロットは小電流(0.5A)型がないのね

4路は電流パイロットランプ部に電流トランス2個が入ってる訳だし

電流トランス2個買ってきて電流電圧変換⇒LED1灯を自作するかも知れんが

かなり特殊なデバイスになるね

素直にに3穴パネル用意して定電流型検知のノーマル4路スイッチとパイロットランプ2個並べる

しかないと思う

どうしてもなら、片方からLED引っ張り出してLED2個を並べるとか

あと、禁断の技ホット線とアースで・・・

何かあったとき電気工事士免許が取り上げになりそう

必ず電灯が光ってるわけだからソーラ給電・・・

余計めんどくさそう

ゴメンネタしか思いつかないw 100mHを超えるインダクタの用途って電子工作では殆ど無いんですか?

エレキギター用のエフェクターに500mHの物が使われていたので秋月や千石の通販で探してみましたが最大で100mHの物しか見つかりませんでした

別に500mHの物が欲しいって訳ではないんですが何となく気になりました

>>9-11

やはり、

1,配線2本引いて電圧検知型のパイロットランプをつける

2、電流検知パイロットランプ2個増設して4路のパイロット無しスイッチに交換してどっちかが点灯している時がON

っていう方法しか無いですよね。

パイロット付きの4路スイッチは2つ分場所が必要なので。

>>12

千石 T12-504J 【欠品中】

マルツ TR500MH 4路ということは3F以上のビルか倉庫・工場だし会社の

省エネ、電灯の消し忘れ対策の改善に使うんじゃないかな

「赤いランプを点灯させ目立たせるろ」みたいな

効果はお察しだけど業務命令なら仕方ない

ニコイチのランプで見てくれ悪いのがNGなのも業務なら理解できる

(似たようなニーズは結構ある)

外階段とか建物構造上、操作パネルの位置が悪いとかも要因だろうな

別途100V線を引くのが面倒なのは位置が要因かもしれん

リードワイヤ(銅線の誘導)無理だと

高所で管路工事やビル壁ぶち抜くと数百万かかったりするw

省エネ対策で蛍光灯がドンドンLED切り替わって電流が少なくなるのに

省エネ対策使いたいのに4路パイロットが

昭和の蛍光灯用大電流品しかないのはパナソニック製品構成が昔ままで現代にマッチしてない

と今回気づいた

変な質問ですいません。単相200Vが欲しいのですが、家は単相3線が

来ていますがコンセントは100Vしかありません。

そこで別の部屋から別相の100Vを引っ張ってきて両者の100V+100V

で200V単相を得るのは可能ですか?理屈上は行けると思うのですが

各100Vの平行2線電灯線の電流がアンバランスになってブレーカーに

影響を与える心配と、平行2線による電流打消しがなくなって大きな

電磁ノイズを生ずる心配です。特に後者は大きな問題かと思うのですが

いかがでしょうか?こんな使い方は違反になるのでしょうか?

この部品ってなんすか?

素子には「5R0」、基板には「TH001」、電源付近に付いてました。 >>19

まあそれが正論なんですが、私が書いたような接続法をとった場合は

発生電磁界の影響がどんな程度かということにも興味があったので。

まあ試した人はいないでしょうが >>20

サーミスタ。

冷えているときには抵抗が高く、電源を接続したときに突入電流を低減する。

機器が動いて、電流が流れ始めると自ら温まって抵抗値が下がる。 >>23

本当ですか?それぞれの電源ラインが単線のように働くから

線同士を一回巻きの巨大なループコイルにしたようになり、

電流による交流電磁界が生まれて家の中が交流ノイズだらけ

になりそうに思ったので。 >>24

そんなこと言ったら片切スイッチで引き回してる電灯とかでその部屋は交流ノイズで魔空空間になるよ >>22

ありがとうございます。THはサーミスタの「サー」だったんだ 2線の行きかえりが違う電流になったらブレーカーが飛びそう。

>>27

閉じた回路で行き帰りが違う電流になる事は無い

キルヒホッフの法則を考えろ

この図の下ふたつの100Vから両端を引っ張ってきて200Vにするって話だよね。

このとき、下ふたつの100VのブレーカーはNとLのバランスが崩れそうな気がする。 >>25

片切りスイッチの配線を引き回してもスイッチまでの電線が平行なら

電流は打ち消し合うから電磁ノイズは理屈上は生じないと思う。 >>33

でも、問題の接続の仕方の場合、

下二つのブレーカーはLしか接続しないわけで、Nには電流が流れないのだよね? あ、そうか、下のブレーカーは漏電ブレーカーじゃないですね。

だったらNとLのバランスが崩れても大丈夫か。

昭和ころエアコンの100Vでは何KVAも無理なので

100Vは冷えないと言われて200Vになったらしいけど(事実か知らんけど)

最近の機種はエネルギー効率良くなって100Vなの?

平成の住宅はどこでも200V線コンセントあると思い込んでたわw・・・

6畳程度なら100vで10畳以上あるような所は200vが多い最近は

20年くらい前にエアコン取り付けた時は、暖房時にバシバシ

ブレーカー落ちて困っていた

今のエアコンは1kW行く事すら稀らしくびっくりですわ

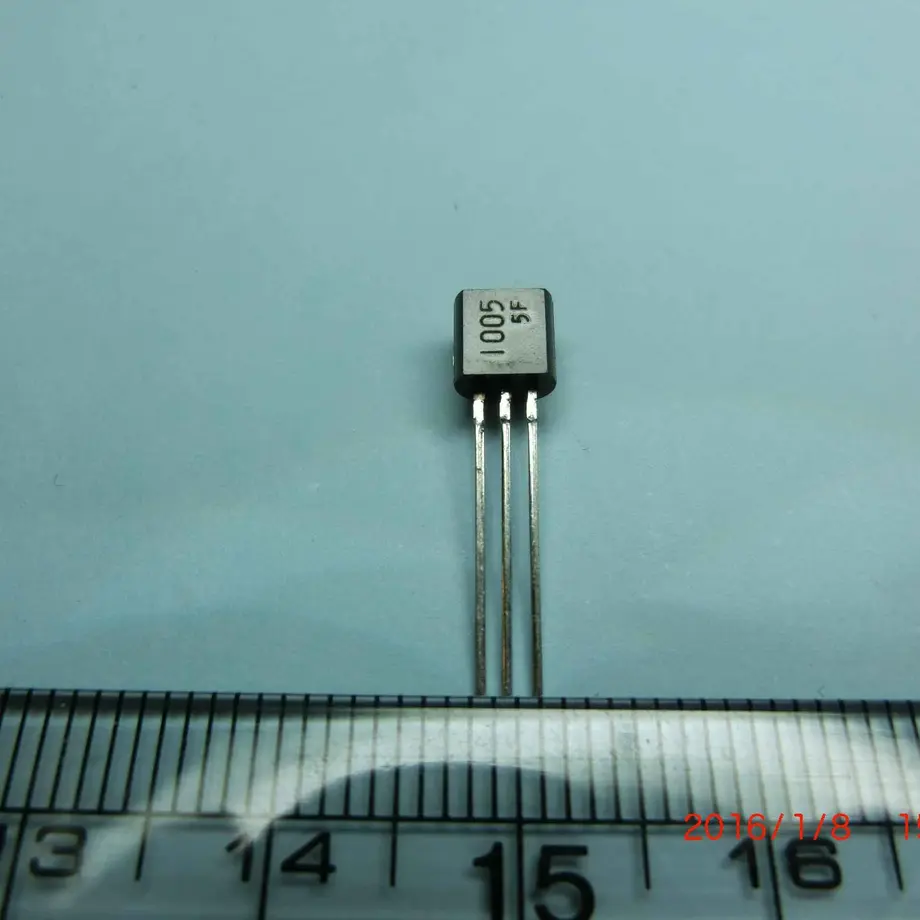

既存のトランジスタを交換しようと思ったらところ

印字や刻印が全くないのですが

そういった場合はお手上げですかね

同じ基板上に高さだけ異なる見た目同じのトランジスタがついていて

そっちは東芝のものとわかっているのですが ( RN1005)

わからないやつは高さだけ2倍ほどあって何も印字なくて困りました。

防湿剤かなんかで消されちゃったんでしょうかね・・ >>41

>印字や刻印が全くないのですが

>そういった場合はお手上げですかね

印字がないだけでお手上げとは限りません。

現物をもとに周辺の回路図を作成して、その部品に必要なスペックを推測して修理することもあります。

どれだけの費用(時間)をそれにかける価値があるか、ですね。 >>41

その製品写真(もしくは名称、型番等)と交換しようとしている部品が載っている基板の全体写真とクローズアップをキボン

たぶんちょっとPtがでかいトランジスタ、でもNPNかPNPかはわからないし、FETかもしれないし そういう時って中華のLCRテスターって役に立たんの?

トランジスタテスターとか

詳細不明なtr, fetは無理なんか

>>45

俺はそれをもってないですが、トランジスタかFETかとか極性とかがわかっても最大電圧とかは多分測定できない。

とっかかりにはなるし、回路の解析の助けにはなるけど、回路図に書きだして推測する工程は必要だと思う。 元のひとの事情が良く分からないけど、もう諦めたみたいだから

とくに理由もなく交換してみたかっただけではないかと

なんとなく

オーディオラインのカップリングコンデンサについて質問です。

1,メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサの実装で

半田接続によるだコンデンサへのダメージを抑えるために

ICソケットの使用を考えているのですが

音質的に半田接続よりも悪くなるのでしょうか?

2,いくつかのサイトでカップリングコンデンサの並列化を

行っているところがありますが、並列化した方が

音質は上がるものなのでしょうか?

よろしくお願いします。

>>48

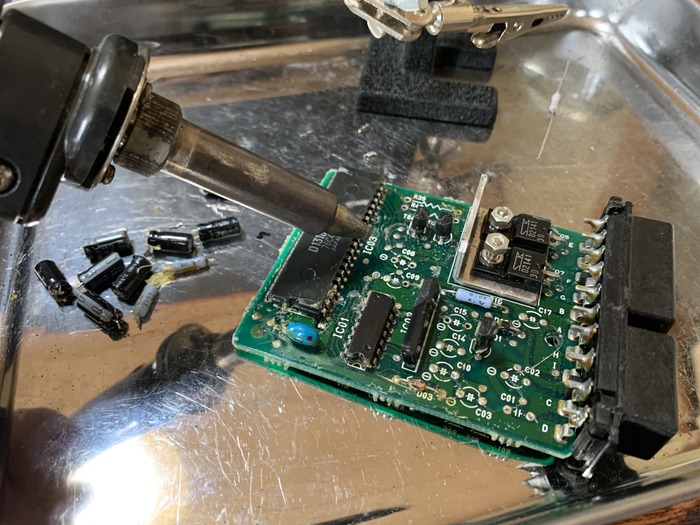

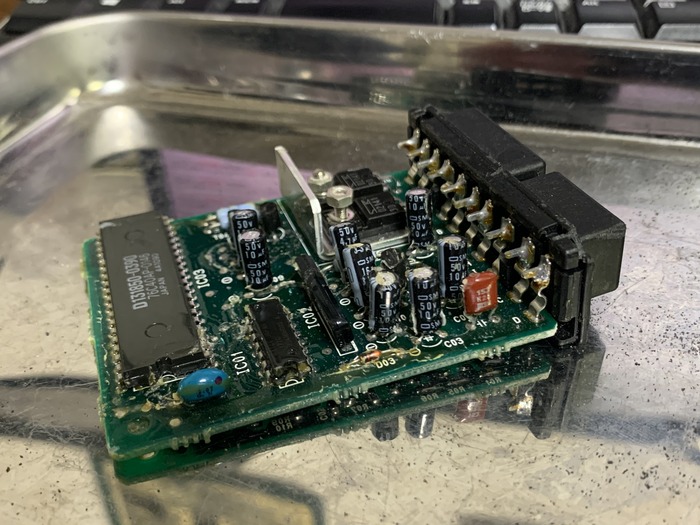

コンデンサがダメージを受けないようなはんだ付け方法を考えるのが良いんじゃないか? 帰宅しましたすいません!

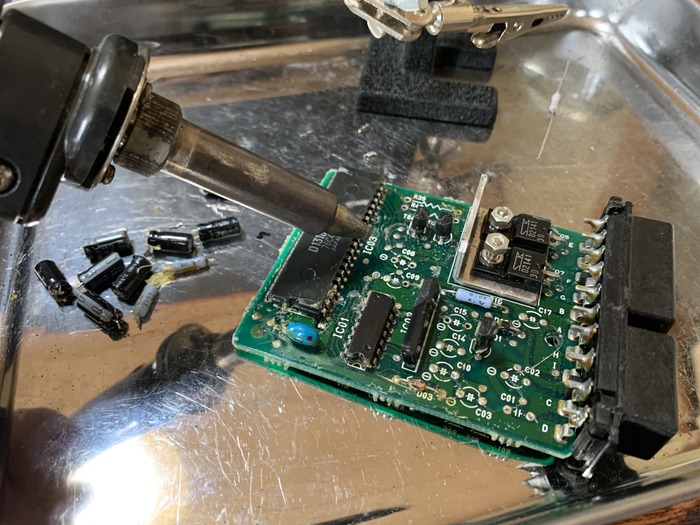

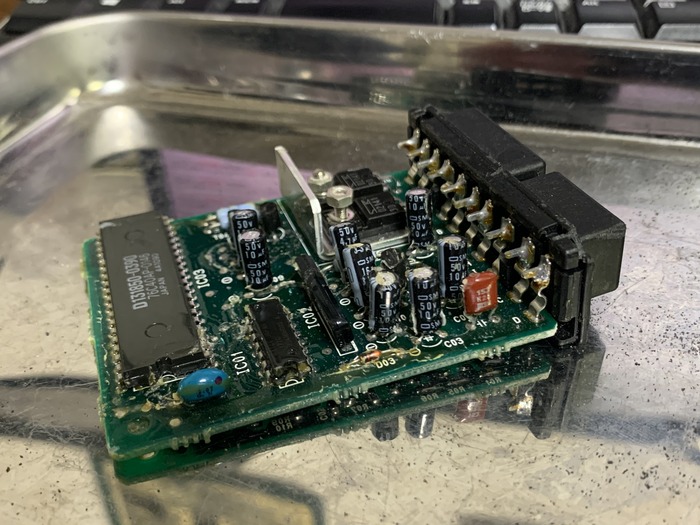

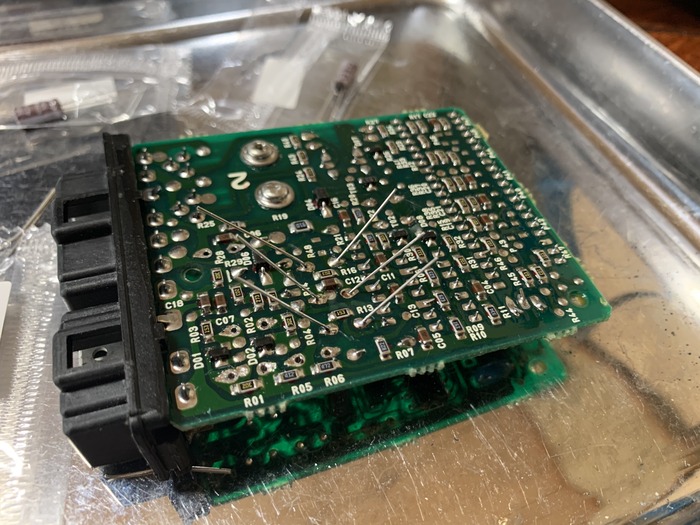

基板の画像はこちらになります

バイクのイグナイタです。

不明なトランジスタは中央c10のちょい上のものです。

3pinで左上の2個のトランジスタRN1005(F)より高さが2倍ほどあります。

初期はこんな感じです。

コンデンサは中央50v 4.7μ1本とその下が16v 33μf x1本

あとはコンデンサは50v μf 6本です

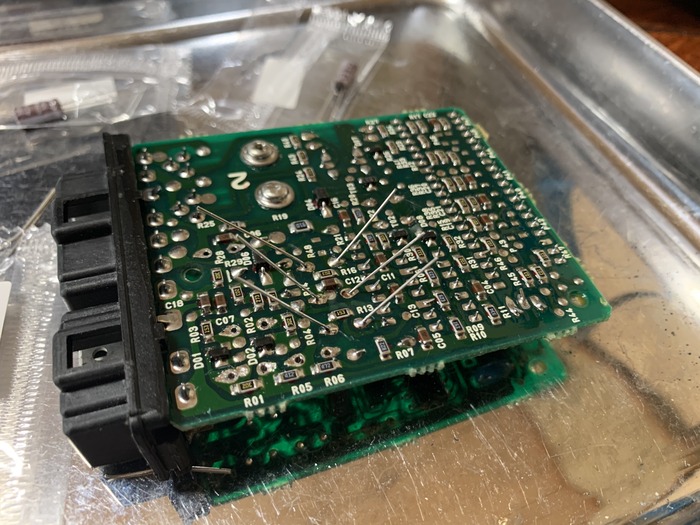

基板の裏側

ボンド剥がす前

d2141 npn トランジスタ

抵抗は

680オーム 1W 2本

300オーム 1W 1本

フィルムコンデンサ 15nf 100V

セラロック 12Mhz >>54

イグナイタとはいえコイルが無いのでここで昇圧はしていないようだから耐圧は気にしなくて良さそう

であれば外してテスターでNPNかPNPかFETかは識別できるけど、もう動いているならやらないほうが良い

外すときのリスクを考えるとそのままにしておく方が良い

古そうなものだからコネクタの接触不良が点火不良の原因かもしれないね >>57

半導体の動作を知らないなら替えちゃだめだ、NPNとMOSFETは別物、動作も違う 先人にならって一部はもう置き換えておりますが

トランジスタとMOSFETは確かに動きが若干違うのはわかります

替えちゃだめというのは初めて聞きました。

増幅率に懸念があるということになるんですかね。

脱線してしまいましたが印字がなければ大きさを正確にはかったりメーカーを特定して(多分東芝)

あとは周りの部品の構成から数値を予測ということですね 明快で理解出来てきました。

あとここデジタルトランジスタですね。。

2個ついてるからスイッチングじゃなくて増幅目的かもしれないので

もう少しちゃんと見たほうが良さそうです。

先人や、引っ張ってきたブログと同じようにするのなら

あまり考えずにマネしたほうが無難

正確にはこれ以上なにもしないのがイチバン安心

エンジンが急停止したら死ぬかもしれない

ハイギアで突然エンジンストップしてセミロックしていいのか?

ヒヤリくらいで済むならマシ

後ろにダンプが走ってたら潰れて死ぬかも知れんぞ

そうなれば他のドライバーいい迷惑

車両メーカのサービスマニュアルに書いてないなら

素人はやってはいけない

サービスのプロでもトンジスタ交換なんかトンでもサービス

普通は手を出さない

プロ中のプロでも

純正アッシー交換がメーカ欠品で無理、互換性がありそうなパーツも払底してたら

他車のシステムごと取り付け形状を改造して移植して付けるくらいのことだろう

>>61-62

パワトラのところは元に戻すほうが良い

通常MOSFETはゲートに2V以上掛けないと動かない、バイポーラは1Vもあれば動く

しかも60さんが書いているようにMOSFETは電圧さえかければ動く

バイポーラは電流を流し込む必要がある、コレクタ電流のhfe分の1

おそらくあのパワトラは最後の(イグニッションコイルの)スイッチング用

なので、それなりの電圧で制御しているんだろう、だからMOSに変えても動いている

2SD2141はダーリントン接続のパワトラ、ダーリントン接続だから電流増幅率が高い

デジトラなんかじゃないよ、ちゃんと仕様書読みましょう

読んでも理解できないなら勉強してからにしましょう

なので、本来の動きじゃないはず、エンジンが急停止、じゃなくて爆発するかも サイリスタほど違う訳じゃ無いし若干と言えば若干じゃないの?

そのまま置き換えられるケースは殆ど無いと思うけど

そのFETは入力容量が2400pFあるからオンが遅くなってオフはドライバ側の

負担になってそう

バイポーラをMOSFETに変える場合、リニア回路はダメダメだし、スイッチング回路でも左ならLED点けるのに問題ないけど、右はギリ

スイッチング波形が鈍るとか、その他諸々の問題は次の人どうぞ、ここに書いたのは、単に照明用のLEDのON/OFFならという事で

トランジスタの増幅回路についての質問です。

https://imgur.com/a/Lo1WnBo

上図は「電子工作の基本100」という本なのですが、可変抵抗で調整しながらベース電圧を0.6V付近で上下するのですが

この回路で合っていますか?

通常は手書きしたように分圧すると思うのですがどうでしょうか? 必ずしも分圧するってものでもない

トランジスタはベースエミッタ間が0.6Vになるように勝手にベースに電流が流れ込む

その電流のhfe倍(小信号ならとりあえず100倍くらいと仮定)の電流がコレクタに流れ込む

これの辻褄が合うようにオームの法則で計算すると静状態(バイアスかかってるだけの状態)がわかる

トランジスタのバラツキはすごく大きいから一石増幅回路だと後は現物を計測と調整するしかない

>>69

最終段がpnpだとeb間に抵抗無いとまともに動かない

スイッチング回路だと抵抗入れないと思ってたけど入れるのかな BE間が必ず0.6vくらいになるように電流が流れるからエミッタがGNDみたいな定電圧になるときベースに電流制限しない(抵抗がない)電圧源を繋ぐと定格超えて燃える

エミッタに抵抗が入ってたり定電流源に繋がってるとエミッタの電圧がベース-0.6vくらいになるように適当な電流がエミッタに流れるからベースに電圧源を繋いでも大丈夫

ベースをある電圧に固定してエミッタの電流を変化させるとその電流とほぼ同じ電流がコレクタに流れるのがベース接地

>>74

書いてあることが良くわからないのですが? >>69の回路の最終談(現状の回路では左も右もNch MOS FET)について

「最終段がpnp」という仮定自体がいろいろ解釈できてしまう。

>>74が考えてるPNPの接続の図が欲しいところ。 >>76 >>77

ごめん分かりにくいですね

バイポーラTrを駆動する回路は電流のON/OFFが出来ればいいので、ハイサイドスイッチ+抵抗で構成できる

その様な回路の場合、FETに入れ替えたらゲート放電経路が無いためまともに動かない

>>69右の図のようにBE間に抵抗があれば放電経路が出来るので一応OFF出来るけれども、この抵抗はスイッチング動作させる時にも入ってるのかよくわからん

2SD2141には内蔵されてるっぽいので外付けは無いかな?

>>78

Vthを超える電圧が印加されるのか不明

Vthを超えるとしても、分圧された電圧が上限になるのでON時間が遅れる

ギリってのはよくわからん >>78

5Vが同じ抵抗で分圧されている、とすると2.5V、MOSFETのによってはONしない Rは両方同じ値なのか・・・

下のR=∞なら左と同じかと思ったのだが。

>>69右の図のようにBE間に抵抗があれば放電経路が出来るので一応OFF出来るけれども、

左でもゲートは放電するし、OFFできるよね。

「最終段がpnpだとeb間に抵抗無いと」については>>79の説明では分からなかった。

ハイサイドとかPNPとかで忖度したら↓こんな感じの意味なんかな。

R2がないとOFFしない、みたいな。

https://imgur.com/a/0QLxkgx >>69右の図のようにBE間に抵抗があれば放電経路が出来るので一応OFF出来るけれども、

左でもゲートは放電するし、OFFできるよね。

「最終段がpnpだとeb間に抵抗無いと」については>>79の説明では分からなかった。

ハイサイドとかPNPとかで忖度したら↓こんな感じの意味なんかな。

R2がないとOFFしない、みたいな。

https://imgur.com/a/0QLxkgx 無極性のコンデンサ(セラミックコンデンサとか)に交流電圧を印加しても問題ないですか?

>>84

ドライバーはNPNのトランジスタなんだからそれがONすれば、ゲートは完全放電するよね >>83

ベース抵抗が無いけどそんな感じ

>>88

回路図有るなら話が早いと思うよ >>84(= >>83) (図は FETをドライブしているのが PNPトランジスタ)にアンカーをうって

「ドライバーはNPNのトランジスタなんだから」は混乱のもと。

↓に対するコメントなんだと思うけど、これを引用すれば混乱を避けられる。

>左でもゲートは放電するし、OFFできるよね。

>>90

>83の図にはベースに抵抗が入ってる。

「ベース抵抗が無いけどそんな感じ」はよくわからない。回路図を提示してほしい。

自分の脳内の前提で、読み手も同じように行間を補うことを期待してしまうものだね。おれもそうだけど。 いまどきはこんなの使わずにソフトでカバーだろ

同じページの下の方読んでね

俺も見たこと無い。PC・ゲーム関連はコスト下げるためにソフトウェアでチャタリングを吸収してるはず

ソフト側で対策すれば十分だからね

50mm 24Vファンの回転数を下げたくてPWMのコントローラをAmazonでぽちってみました。

つないでみたところ、ほぼ全開のときしかファンが回ってくれません。

ON/OFFスイッチみたいな動作になってます。

何がダメなんでしょうか?

ダメ元で13Kのものをぽちってますが、PWMの周波数は関係ありますかね?

以下商品説明そのままコピペです。

作動電圧:DC 3-35V, 功率:<90W

PWM週波数:10khz PWMデューティ比:1%-100% >>96

24v です。

3Dプリンタのボード部分の冷却ファンを40mm→50mmに換えました。

回転数が下がることを期待していたのですが、元のファンより高回転なファンが届きました(笑)

手元にPWMのコントローラがあったのでこれで下げたいなぁと試みています。 ボリューム抵抗がぶっ壊れてるじゃね?テスターでチェック

>>95

1つはその基盤が本当に動いているかどうかなんだけど、LEDでも点灯させてみれば

もう1つはそのファンがPWMでちゃんと回転制御が出来るかなんだけど、前例があるのかどうか?

使っているICはLMC555っぽいね、どうでしょうか? >>98

今計ってみました。

全開で4Ω、中間で36kΩ、全閉で74kΩでした。

一応、全開以外でもびみょーにファンは振動します。

ちょっとだけノイズが聞こえます。

でも回転はしません。

全開にするとぶぉ~んと勢いよく回り出します。 >>100

そのPWMモジュールは秘密のモジュールなの?

なぜ型番とかリンクとか書かないの? >>99

コンデンサの下にあるみたいなんで見えませんが、

レビューに以下のような記載がありました。

基板上のICを見るとNE555となってまして

これが仕様通りのタイマーICだとすれば

使用電圧は4.5V-16Vとなってますので

3V-35Vは間違いではないかと思います

実際4.2Vを下回ると動作しませんでした。

うーん、24Vは大丈夫なんでしょうかね。

ちなみにこれは2個セットで、もうひとつはUSBの5VでLED用に使ってます。

5Vの場合は、回路の途中を短絡させないといけないので、相互に試すことができません。 >>104

すみません、すぐエラーではじかれてしまうので、避けてました。

以前は3か月ぐらい書き込みもできなくなったし、先日も

一時的に書けなかったのでなるべくエラーにならないようにしてたんです。

商品名でよいですか?

HiLetgo® 5Aミニ DC モータ PWM 速度コント ローラー 3V-35V スピード コントロール スイッチ LED 調光器 [並行輸入品] 写真が粗いから見えないけど、端っこにレギュレーターっぽいのが見えるから24Vでも大丈夫じゃねーの?

10khzも13khzも変わらねーだろな

ファンが100kHzぐらいで回るやつかもね

>>108

おお!きっとこれです。

aliは安いですねぇ。

出力側の電圧を計ってみました。

全開で24.3v ぐらいです。

そこから少し戻して、ファンが止まったときの電圧は23.6vでした。

ファンはこれです。

WINSINN ファン 50mm 扇風機 小型 5010 24V DC クーラー 5cm 50x10mm ミニ 送風機 強力 PCのマザーボード グラフィックスカード ノースサウスブリッジ用

>>107

うーん、そうですか。また無駄なものを買ってしまったかも。

ファンのモーターの特性なんですかね??? >>110

普通は24Vといっても5Vでさえゆるゆる回るもんだけど

PWMでない12Vとかだとどうなのかな?

モジュールの不良の可能性は捨てきれないけど

あとは電源の供給可能電流はどうかな? 俺は手持ちファンが全部12Vだったんで、24V→12VのDCDCつけたわ

それ改造しで8V-12Vで可変できるようにして電圧ファン制御してる

PWMでは速度制御できないDCモーターってのもあるのかねえ

詳しい人教えて

外見が別のBLDC全く同じ

恐らくラベルだけ張り替えたメーカが同じOEM専用品

https://www.あまぞん.co.jp/dp/B0995JMJL9

(「あまぞん」を半角アルファベットに置き換えてね)

厳密にはDCモータでなく制御回路付BLDCモータ

ご愁傷さまで御座います >>114

ありがとうございます。

ダメそうなのはわかりました(笑)

すみません、もう少し教えてください。

ブラシレスだとなにがどういう理由で回転数が変わらないのですか?

ラジコンとか電動工具のブラシレスモーターって3極だと思うんですが、

これは2本しか出てないので別物なんですかね? ごめん、リンク貼り間違え

https://www.あまぞん.co.jp/dp/B085NK37M5

型番まで一緒だね

ドンマイ!

>回転数が変わらないのですか?

制御回路が介入して不安定な電源でも一定の回転数で稼働するように制御してるから

電圧がある閾値を下回ると制御ごと死ぬ方式だと思う

>2本しか

2本は電源供給

制御基板で実質三相ACを作ってモーターには三線で供給 追伸

電流センサがついてる上等のコントローラーのやつなら騙すの難しいけど

ホール型かつアホな制御回路ならば

PWMでなく20Vくらいの平滑電圧供給すると

制御回路が生きたまま

回転数が多少下がる可能性がないとは言えない

試すなら壊すつもりで

>>113

お前さんがPWMで制御しているものの電源をPWMされたらどうなるか考えてみたら宜しいかと。 >>ID:qAQ7qyRA

勉強になる、あるがとう。

>>ID:fniDU7Uq

何が言いたいのか意味不明。

ブラシ付きDCモーターなら良かったのに

ブラシレスモーターでも3線出てれば気付いたのに

制御回路付きで外へは2線しか出てなくてブラシ付きDCモーターだと思っちゃった

ということでいいのかな?

>>117

ということは、中央部分に何かが入ってるんですね。

こんなちっこいところにコイル以外にも埋め込んでるのにびっくりです。

ちなみに5個セットなんですw

試しに電流値を計ってから抵抗はさんでみますね。

おもしろいですね。ありがとうございます!

>>122

ズバリ、その通りですw

2本だから普通のやつだよなぁ、ぐらいにしか思っていませんでした。

とても勉強になりました。

今晩、さっそく試してみます。 >>123

この手のファンにはたいていドライバーICが入っている(コイルは固定、羽根のほうにマグネットが付いていて回転する)

276系や277系など型番に2xxとつくICは各社からかなり多く出ていてこれはその中のFS276というICのデータシートに書いてある回路

IC内にホールセンサーが入っていて羽根の回転角度を検出して適当なタイミングでコイルに電流を流すことでモーターが回転する仕組み

PCのファンはほぼこんな感じPC以外のファンもこういうものは結構多い 有名なArduinoシールドのピンアサインがまとめられているサイトとかありませんか?

シールドを自作するにあたり使用するピンができるだけ既存のシールドと衝突しないようにしたいです

>>124

おお!ありがとうございます。

配線間違えたら回転しなかったのはこのせいなんですね。

「適当なタイミング」をいじれたら言うことなしなんですけど

ICを交換するってことですか?

実作業としては現実的ではありませんか?

それと話がずれて申し訳ないんですが、もうひとつ教えてください。

さっき電流を計ってみようと思って、最近買ったテスターを使ってたんですが、

https://www.kew-ltd.co.jp/products/detail/00174/

なんと電流計がついてませんでした。

これはどういう理由なんでしょう?

どれにでもついてるもんだと思い込んであんまり考えずに買ってしまいました。

もうひとつのしょぼいテスターで電流を測定したところ

0.12 mA ぐらいから回転の上昇とともに 0.09mAぐらいになりました。

回転数が落ち着くまで30秒ぐらいかかります。

これに50Ωぐらい足してどうなるか試してみたいと思います。 >>126

ファンの内部をいじって回転数を変えるのはちょっと難しそう、おそらくコイルとセンサーの位置関係、コイルの巻き数、コイルに流す電流、羽根の形状や重さ等によって回転数が決まるのではないかと

電流計の付いていないタイプのテスターはたまにあります、というのは電圧計をオートレンジにするより電流計をオートレンジにするのは難易度が高いのと電流計は測定ミスでテスター内部を焼損しやすい等があって価格や修理の手間などを考えて電流ファンクションを省略する場合もある

ファンが24V0.12Aとして50Ωくらいだとあまり変わらないかもしれない、~300Ωくらいの範囲でいろいろやってみるといいかも、ただし抵抗は発熱するので2Wくらいは必要かも?